消費者の負担を少しでも軽くするため、政府はお家に関する様々な施策を打ち出しました。

その一つにリフォームローン減税があります。

リフォームローン減税を受けるためには確定申告を行う必要があります。

- リフォームローン減税って何?

- どんなリフォームでも減税されるの?

- リフォームしたけれども、初年の確定申告はいつすればいいの?

- 確定申告をしたいが、どうすればいいのかわからない。

そんなお悩みを抱える読者様へ、リフォームローン減税の確定申告について、お話していきたいと思います。

リフォームローン減税の制度や確定申告の手続きを知って、賢く節税し、お得にリフォームをしちゃいましょう!

■目次

リフォームローン減税とは?確定申告にどう関わる?

リフォームローン減税は所得税を控除してくれる軽減措置と言われるものです。

そして、確定申告を行うことでリフォームローン減税を受けることができます。

軽減措置とは税金が軽減されることです。

確定申告を行うためには、自分がどのリフォームローン減税を利用するのかを選択しなければなりません。

なぜなら、控除を受けるための計算明細書がリフォームローン減税の種類によって違うからです。

そして、リフォームローン減税を利用する場合、各条件をすべて満たす必要があります。

まずはリフォームローン減税にどんな種類があるのか、どのような条件があるのかをご紹介します。

リフォームローン減税は大きく2種類

リフォーム関連の税額控除の種類は大きく分けて2つです。

- 住宅ローン控除

- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「特定増改築」)

- 住宅特定改修特別税額控除(以下「特定改修」)

- 住宅耐震改修特別控除(以下「耐震改修」)

細かく分けると4つです。

なんだか難しい用語がいっぱい並んでいますね。

そんな名前がついているんだなぁくらいに思っておいてください。

控除を受けられる内容はどれもさほど変わりません。すべてリフォームローンの控除を受けるための書類になります。

どの書類を使うかは、自分がローン型控除や投資型控除のどちらかを選択するのかで変わってきます。

では、1つずつ説明していきます。

ローン型控除

ローン型控除とは名前の通り、一定年数ローンを組んでリフォームを行うことで控除してもらうものです。

会社勤めの方は初年度のみ確定申告が必要で、以後は年末調整でも控除できます。

ローン型控除には以下の2種類があります。

-

住宅ローン控除

「ん?!住宅ローン控除はリフォームローン減税に入るの?!」と思いましたか?

一定の条件を満たせば、住宅ローン控除内でリフォーム減税が受けられるんです。

【内容】

| 工事の内容 |

一定の増改築工事に適用されます。内容は以下通りです。

|

| 控除可能期間 | 10年(13年※注2) |

| 控除の最高額 | 40万円 |

消費税率10%が適用される増改築等工事を行い、令和元年10月1日~令和2年12月31日に居住を開始した場合、控除期間が3年延長されます。

11年目~ 13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。

- 年末ローン残高(上限4,000万円)の1%

- 増改築等工事費用の額(上限4,000万円)の2/3%

【適用条件】

| 居住の条件 |

工事の日から6か月以内に居住すること |

| 改修工事の条件 |

増改築工事後の床面積が50m2以上であること |

| 費用の条件 |

|

| 返済期間の条件 | 10年以上であること |

| 合計所得金額 | 3000万円以下 |

- 控除可能期間10年であること

- 工事費が100万円超

-

特定増改築

ローンは組むけど、そこまで大きな金額じゃないし、数年で返したい!という方はこちらの控除が受けられますよ。

【内容】

| 工事の内容 |

|

| 控除可能期間 | 5年 |

| 控除の最高額 | 12万5000円 |

【適用条件】

| 居住の条件 |

工事の日から6か月以内に居住すること |

| 改修工事の条件 |

増改築工事後の床面積が50m2以上であること |

| 費用の条件 |

工事費50万円超であること |

| 返済期間の条件 | 5年以上であること |

| 合計所得金額 | 3000万円以下 |

- 控除可能期間が5年であること

- 工事費が50万円超であること

滅多に該当する方はいないと思いますが、そんな条件もあるんだと知ってもらえたらと思います。

ローン型控除では2017年~2021年にマイホーム売却時の特例などを受けていないことも条件の一つになります。

マイホーム売却時の特例とは、譲渡益や譲渡損が出た場合などの特例です。

気になる方はぜひ調べてみてください。

投資型控除

投資型控除とはローンを組まなくても受けられる控除のことを言います。

投資型控除には次の2種類があります。

-

特定改修

投資型控除でも費用が多くかかっている方はこちらです。

【内容】

| 工事の内容 |

|

| 控除可能期間 | 1年 |

| 控除の最高額 |

95万円:特定居住者でバリアフリー・省エネ・耐久性向上(耐震を含む) 他世帯同居改修工事を実施した時 105万円:特定居住者で上記に太陽光発電設備設置工事が含まれる時 |

- 50歳以上の人

- 要介護又は要支援の認定を受けている人

- 障がい者である人

- 65歳以上の親族、または2もしくは3に該当する親族と同居している人

【適用条件】

| 居住の条件 |

工事の日から6か月以内に居住すること |

| 改修工事の条件 |

増改築工事後の床面積が50m2以上であること |

| 費用の条件 |

工事費50万円超であること |

| 返済期間の条件 |

なし |

| 合計所得金額 | 3000万円以下 |

- 控除可能期間は1年

- 工事費は50万円超え

- 特定居住者がいること

-

耐震改修

一定の耐震改修工事のみに受けられる控除です。

この控除は住宅ローン控除と併用可能です!

しかし、同じ投資型控除である「特定改修」とは併用はできませんのでご注意ください。

【内容】

| 工事の内容 |

一定の耐震改修工事 |

| 控除可能期間 | 1年 |

| 控除の最高額 | 25万円 |

【適用条件】

| 居住の条件 |

耐震改修工事を行ったものが居住する住宅であること |

| 改修工事の条件 | 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること |

| 費用の条件 |

なし |

| 返済期間の条件 |

なし |

| 合計所得金額 | なし |

- 住宅ローン控除と併用可能

- 控除可能期間は1年

- 費用条件はなし

ここまでリフォームローン減税の種類についてお話していきました。

次は適用がいつまでかしっかりと知っておきましょう。

リフォームローン減税の適用はいつまで?適用期限2つのポイント

じつはリフォームローン減税を受けられる期間が決まっているんです。

どのリフォームローン控除を選んでも、2021年12月31日までが期限となっています。

ポイントは次の通りです。

- 2021年12月31日までに工事を完了して入居(耐震リフォームは工事完了)する人が対象。

- 工事の翌年の3月15日までに、税務署に確定申告することで控除を受けられる。

状況によっては期間が延長する場合もあるかと思いますので、常に情報はチェックしておきましょう。

最新情報のチェックは国税庁の公式HPのタックスアンサー※にて確認できます。

※参考 国税庁「マイホームの取得や増改築などしたとき」

こちらのページの以下の()で書かれたページへ行けば、最新の情報を見ることができます。

- 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)

- 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)

- 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

- 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)

- 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)

- 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

- バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

- 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)

リフォームローン減税を受けよう!確定申告のやり方とは?

リフォームローン減税について知ったところで、実際に確定申告の流れを説明していきましょう。

確定申告とは

まずは確定申告のおさらいです。

1月1日~12月31日の1年間に得たその年の所得とそれに対する税金などを計算し、申告することです。

申告は既存の申告書に記入し、必要書類をまとめ、税務署に提出します。

この申告された所得から、所得税を納税することになります。

確定申告には大きく分けて次の2種類があります。

- 税金を納める申告

- 税金が戻る還付申告

マイホームを購入した時やリフォームをした時は還付申告にあたります。

還付申告とは、あらかじめ納めすぎた税金を返してもらうための申告を言います。

確定申告の時期とは

確定申告は2月中旬~3月中旬だけにするものと思っていませんか?

じつはマイホームを購入したり、リフォームをしたりした場合は、1月1日から申告できるんです。

税金を納める申告の場合は、申告書の提出期間は2月中旬~3月中旬です。

一方、還付申告の場合は1月1日から申告書を受けつけています。

また提出できる日~5年間は還付申告(請求)ができるんです!

ちなみに、1月入居の方はいつ確定申告するの?!と困るかもしれませんね。

1月入居の場合の確定申告は翌年になります。

例 2019年1月にリフォームが終わった場合

→翌年の2020年1月に確定申告を行う!

その年の1年間の所得や費用を計算するのが確定申告なので、リフォームは2019年1月に発生した費用となります。

そのため、翌年にまとめて申告を行う必要があるのです。

ただ他に配当金や別の所得等があり、税金を納める申告も併せてする場合は2月中旬~3月中旬に確定申告をしてくださいね。

リフォームローン減税を受けるために必要な計算明細書

自分がどのリフォームローン減税を受けるか決めたら、申告書と一緒に計算明細書を手に入れましょう。

申告書とは本申告のメインとなる書類です。

この申告書をもって収入から所得がいくらであるかを計算していきます。

所得とは「収入-必要経費=所得」。

これをもって、その人の税金を納める額が決まります。

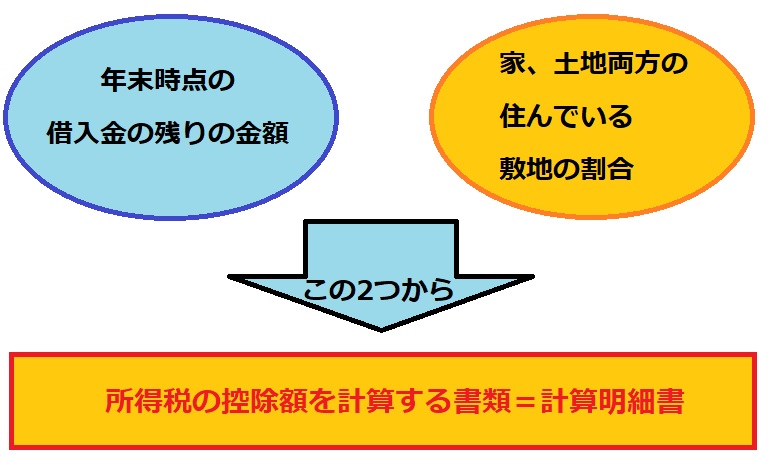

そして、計算明細書とは住宅ローンやリフォームローンを利用された方が書く書類です。

計算明細書をもって所得の控除額を計算していきます。

計算明細書のイメージ図としてはこんな感じです。

リフォームローン減税に必要な計算明細書は3つあります。

計算明細書の名前は複雑で長い名前が多いため、何のことかわかりにくいかと思います。

なので、どのリフォームローン減税が該当するのかをご紹介しますので、そちらを参考にしてくださいね。

リフォームローン控除を受けるための3つの計算明細書

- 住宅ローン控除(ローン型控除)

- 特定増改築(ローン型控除)

特定改修(投資型控除)

耐震改修(投資型控除)

自分がどのようなリフォームをして、どのような控除を受けたいのかハッキリさせてから選んでくださいね。

申告書の提出方法は?

必要な書類が集まったら、税務署へ申告書を提出しましょう!

申告書の提出には3つの方法があります。

- 税務署などに持参

- 郵送

- インターネット申告

提出先は自分の住所地を管轄する「所轄税務署」になります。

必ず提出は所轄税務署に出してください!

所轄以外では、原則として申告書を受け付けてもらえないので要注意!!

申告書の控えが欲しい場合は、控え用の紙もありますので一緒に同封します。

税務署の受付印を押してもらうことで提出した証拠が手元に残ります。

又、郵送での提出の場合、必ず郵便(第1種)か信書便で送りましょう。

申告書は”信書”扱いになるため、宅配便やメール便は使えません。

- 申告書の提出は、持参、郵送、インターネット申告。

- 必ず所轄税務署へ提出する。

- 郵便で送る場合は申告書を郵便(第1種)ぁ信書便で送ろう。

還付金をもらおう!手続きの取り方

リフォームローン減税を受ける時、やはり気になるのは還付金ですよね。

還付金の手続きは申告書に振込口座を書き込むことで完了します。

振込口座は申告者本人の名義のものにしましょう。

だいたい1~2ヶ月ほどで還付金が指定の銀行口座へ振り込まれます。

リフォームローン減税を使おう!!確定申告のやり方についてのまとめ

リフォームローン減税についての種類や、確定申告のやり方について触れてきました。

リフォームローン減税については大きく2つでしたね。

- ローン型控除

- 投資型控除

そして、リフォームローン減税のための各計算明細書は次の3つです。

- (特定増改築等)住宅借入金特別控除額の計算明細書

ローン型控除に適用可能!

- 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

投資型控除に適用可能!

- 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書

投資型控除(耐震のみ)に適用可能!

リフォームローン減税を使うためには、自分にはどれが使えるのかを把握し、条件に合ったものを選択することが大事です。

申告書や計算書が書けたら、必要書類を集めて確定申告しましょう。

最後に確定申告についての4つのポイントをまとめます。

- 確定申告の時期は還付申告は1月1日から!税金を納める申告は2月中旬~3月中旬です!!

- リフォーム減税の恩恵を受けられるのは、2021年12月31日まで!

- 申告書の提出は持参・郵送・インターネット申告!

- 還付金は1~2ヶ月後に指定の銀行口座へ振り込まれる!

リフォームをした方、これからする方は期限に注意して忘れずに確定申告に行きましょうね。

そして、還付金をもらって賢く節税し、お得にリフォームしちゃいましょう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。